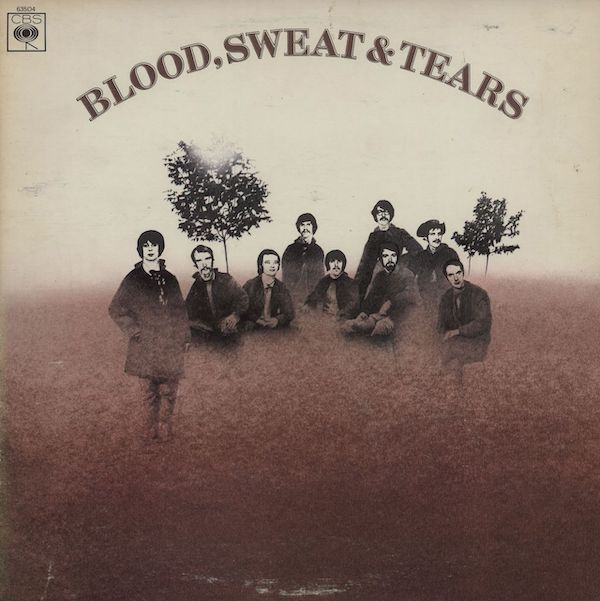

Erano in 9 quando andavano di moda i power trio, ossia i quartetti e i quintetti. Sfoggiavano una ricca sezione fiati, quando nella musica rock dominavano le chitarre elettriche affiancate talvolta dalle tastiere. Era il tardo 1968 e i Blood, Sweat & Tears sembravano un’anomalìa costosa e fin troppo ambiziosa, nel panorama della musica pop. Una congrega di musicisti dotatissimi ma forse un po’ controcorrente e già in ambasce dopo aver perso per strada 1 asso degli strumenti a fiato come Randy Brecker e soprattutto Al Kooper, il celebre sideman di Bob Dylan che dopo aver dato vita ai Blues Project li aveva fondati per poi abbandonarli a causa di divergenze artistiche a seguito del 1° (e bellissimo) album Child Is Father To The Man uscito all’inizio dell’anno.

Eppure il loro 2° e omonimo Lp, pubblicato alla fine dello stesso 1968 e in cui Kooper intervenne solo in parte in veste d’arrangiatore, è stato un best seller da 4.000.000 di copie (conteggiando le sole vendite negli Stati Uniti); ha generato 3 singoli d’enorme successo ancora oggi in programmazione nelle radio; ha vinto 1 Grammy Award come album dell’anno (nel 1970) e ha forgiato 1 genere di contaminazione fra rock, jazz, soul e pop di gusto squisitamente americano con lieve anticipo sul debutto dei Chicago: anche loro dotati di un bell’assortimento di strumenti a fiato, sotto contratto con la stessa etichetta (la Columbia), al lavoro giusto qualche mese dopo negli stessi studi di registrazione della CBS (sulla 30th Street, a New York) e con lo stesso produttore, James William Guercio.

Guercio era stato pioniere di quel genere di musica con un altro gruppo della Windy City, i Buckinghams; e sapeva bene come maneggiare quel complesso materiale da big band: grazie a lui e ai fonici della Columbia il disco suona tutt’oggi in maniera spettacolare su ogni tipo di supporto. Le altre mosse vincenti, in quella lontana estate del 1968, le azzeccano 2 pilastri della vecchia guardia: il batterista Bobby Colomby e il chitarrista Steve Katz (altro ex Blues Project). Sono loro a decidere d’ingrossare le fila della sezione fiati e a provvedere all’ingaggio di 1 cantante di ruolo (uno dei motivi del contendere con Kooper). Si chiama David Clayton-Thomas, è un robusto, esuberante e solare performer canadese trapiantato a New York (la città dei BS&T), è stato consigliato a Colomby dall’amica comune Judy Collins ed è dotato di una voce maschia e tonante, ma anche versatile e accattivante: un cocktail ben riuscito di Ray Charles, John Lee Hooker, Joe Cocker e Tom Jones. Quel che ci vuole per acchiappare al lazo le orecchie del grande pubblico che aveva reagito senza eccessivo entusiasmo al disco di debutto.

In più, David è anche valido autore: porta la sua firma l’irresistibile r&b di Spinning Wheel, filosofica e spensierata canzone che il cantante aveva già registrato nel 1966 a Toronto con i Bossmen. È 1 pezzo orecchiabile ma multidimensionale, che nel testo cita The Circle Game della connazionale Joni Mitchell (per cui Clayton-Thomas, anni prima, si era preso una cotta) e che nel nuovo arrangiamento riserva non poche sorprese: cambi di tempo, una sezione strumentale con 1 assolo di tromba di Lew Soloff e 1 bizzarro epilogo affidato a O Du Lieber Augustin, marcetta austriaca ottocentesca chiosata da un commento scherzoso di Colomby («Questa non era un gran che») e da una risata collettiva.

Un perfetto esempio della fusion scoppiettante e sfaccettata che anima il disco e di cosa possa produrre in quel momento un confronto dialettico – non privo di tensioni e di incomprensioni che verranno al pettine in seguito – fra un manipolo di rocker e un contingente di jazzisti. Uno standard trasversale reinterpretato da grandi e grandissimi artisti lontani dal mondo del rock (Peggy Lee e Sammy Davis Jr.; Shirley Bassey e James Brown; Maynard Ferguson e Benny Goodman, quest’ultimo autore di una versione strumentale), ripreso innumerevoli volte in film e programmi televisivi. La versione tagliata pubblicata su singolo, si arrampica fino al N°2 nella classifica generale di Billboard; e altrettanto fanno, nel 1969, 2 cover con cui i BS&T confermano di avere la vista lunga e panoramica (merito, magari, anche di chi suggerisce loro i pezzi giusti).

Introdotta dall’armonica di Katz, la versione di And When I Die enfatizza la componente teatrale e il sapore da musical di Broadway di una delle prime grandi composizioni della giovane promessa newyorkese Laura Nyro che neppure 20enne riflette sulla sua morte e sul significato ciclico della vita (tema analogo, dunque, a quello di Spinning Wheel): contiene sincopi e accelerazioni, stop and start e pure un inserto western con tanto di strilli da cowboy e percussioni che imitano gli zoccoli scalpitanti di un puledro. Luccicante e suadente, You’ve Made Me So Verry Happy è invece la cover soul/orchestrale di 1 brano Top 40 della Motown Records che nelle mani dei newyorkesi sovrasterà il successo della versione originale di Brenda Holloway («Fu il primo pezzo che registrai con la band», ha ricordato Clayton-Thomas. «Ognuno di noi sapeva di avere inciso una hit: era magica, dalla prima all’ultima nota»).

Sorretti dalla loro grande sapienza strumentale, i BS&T giocano a tutto campo scambiandosi i ruoli come l’Olanda calcistica di Johan Cruijff qualche anno dopo. Eccoli confrontarsi con i Traffic di Steve Winwood per via di una dinamica e camaleontica Smiling Phases che prevede anche 1 trascinante intermezzo per trio jazz con basso, batteria e piano solista (Fred Lipsius, che suona anche il sax alto). E poi con l’r&b di Little Milton: la voce tonante di Clayton-Thomas, gli acuti di tromba di Soloff, il drumming agile di Colomby, l’assolo di chitarra di Katz, il riff di basso di Jim Fielder e l’organo di Dick Halligan creano un amalgama sonoro che fa impazzire il leader degli Humble Pie, Steve Marriott, sostenitore infaticabile di 1 gruppo che nel Regno Unito attecchisce con più fatica che in patria: Blood, Sweat & Tears è sempre lì, pronto sul piatto del giradischi, quando arriva qualche ospite in casa. I Magnifici 9 non mostrano timori reverenziali nemmeno nei confronti dei mostri sacri.

Non nei riguardi di Erik Satie, con delle variazioni sul tema che prendono spunto dal suo Trois Gymnopédies e che si avventurano sul terreno della classica contemporanea, aprendo e chiudendo il disco con 1 delicato fraseggio di flauto di Halligan accompagnato da una chitarra acustica (subito dopo si ascoltano dei passi e la chiusura di una porta: fine delle trasmissioni e del lavoro in studio). Né di Billie Holiday, con un’elegante God Bless The Child in abito da sera che nel finale si scatena in una fiesta latin jazz. Citazioni di brani più o meno famosi (Sunshine Of Your Love e Spoonful nella versione dei Cream; Somethin’ Goin’ On’ dello stesso Kooper) infarciscono un torrenziale Blues Part II firmato da tutto il gruppo e in cui si succedono una lunga introduzione organistica classicheggiante, assoli jazz di basso, di batteria e di sax alto mentre Clayton-Thomas entra in scena soltanto dopo 9 minuti. È invece la voce di Katz, molto più sommessa e misurata, a intonare la sua umbratile Sometimes In Winter, pezzo che ha tutte le stimmate e la magnificenza di 1 classico di Jimmy Webb.

Registrato in una quindicina di giorni nel mese d’ottobre, il disco esce a dicembre facendo nei mesi successivi dei Blood, Sweat & Tears la band più hot e chiacchierata della nuova scena americana (al Woodstock Festival viene ingaggiata per 15.000 dollari, cachet inferiore a quello del solo Jimi Hendrix). Ma al di là dell’hype del momento, ciò che conta è quel che resta nel tempo: 1 disco che in 45 minuti condensa una quantità d’idee quasi frastornante. Che osa, e molto, senza perdere di vista – quando serve – la capacità di comunicare anche con il grande pubblico. Raramente una musica così sofisticata nella concezione e virtuosistica nell’esecuzione aveva raggiunto – o raggiungerà in seguito – le vette del mainstream.

Blood, Sweat & Tears (1968, Columbia)