Dopo la scomparsa di Brian Wilson avvenuta la scorsa settimana (domani, 20 giugno, avrebbe compiuto 83 anni) anch’io, come immagino milioni di altre persone al mondo, sono andato a riascoltarmi a ripetizione Pet Sounds dei Beach Boys. Sapete di quale straordinaria e meritata reputazione goda quel disco, immancabilmente piazzato al 1° o al 2° posto (davanti o dietro a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles) nelle classifiche dei migliori album di tutti i tempi redatte dalle riviste specializzate.

Lo si ascolti per la prima o per la centesima volta, è quasi impossibile non restarne stregati e non meravigliarsi davanti al mondo segreto che si nasconde nei suoi anfratti. Non stupirsi e non provare ammirazione per il coraggio, l’ambizione quasi smisurata e la stupenda incoscienza di un giovane musicista – il maggiore dei 3 fratelli Wilson di Hawthorne, California – intenzionato a lasciare un’impronta profonda nella storia della musica contemporanea. Per ciò che quel disco rappresentò allora per lui, per i Ragazzi da Spiaggia e per la musica pop. Era come il piede che Neil Armstrong avrebbe appoggiato 3 anni dopo sulla Luna: un triplo salto mortale e un balzo quantico, rispetto alla spensierata surf music che li aveva resi ricchi e famosi, paragonabile a quello che i Fab Four di Liverpool avevano appena compiuto passando da Help! a Rubber Soul.

Brian Wilson

(1942-2025)

Quel disco era diventato per Wilson la pietra di paragone. Una stele di Rosetta da decifrare e una magnifica ossessione che lo rodeva e lo consumava. Alla ricerca della nota perfetta e della bellezza assoluta, Brian, genio precoce e disturbato, era divorato dal suo spirito competitivo. Come i Beatles, si sentiva un Cavaliere della Tavola Rotonda alla ricerca forsennata del Sacro Graal, della canzone pop pura e immacolata. Era il 1966 e a San Francisco, 600 chilometri a Nord di Los Angeles dove aveva il suo quartier generale, era sbocciata l’estate dell’amore. Anche se fumare erba (e poco dopo sperimentare con l’LSD per stimolare l’immaginazione e aprire le porte della percezione) gli piaceva, con i “capelloni ”, l’underground e la controcultura radicale non aveva nulla a che fare. Il viso paffuto, la corporatura e il caschetto di capelli castani gli conferivano un’aria buffa da nerd. Era l’antitesi del cool, il prototipo del ragazzotto americano senza troppi pensieri per la testa che ingurgitava hamburger e beveva Coca-Cola invece di assumere cibo macrobiotico e Kool-Aid corretti all’acido.

Non era bello e dannato come il fratello Dennis, aitante surfista sciupafemmine; non aveva neppure la malizia e la lingua tagliente dell’allampanato cugino Mike Love, il villain perfetto di quel romanzo che è stata la sua vita. Trasudava candore, ingenuità e innocenza infantile, ma intanto le sue molteplici turbe psicologiche cominciavano a venire a galla. Mentre i suoi amici e coetanei cavalcavano le onde dell’oceano, scorrazzavano in decappottabile e agganciavano le ragazze più carine lui, introverso e solitario, restava nella sua cameretta a scrivere canzoni e a coltivare i suoi sogni di gloria (In My Room, anno di grazia 1963, è il titolo di 1 dei suoi brani più belli e struggenti). Non protestava contro l’establishment, oltre ai Beatles ascoltava e apprezzava Bob Dylan ma i suoi eroi erano George Gershwin e Irving Berlin, Bill Haley e Chuck Berry (il Re nero del rock and roll che con le prime hit dei Beach Boys aveva saccheggiato a piene mani). Erano i Four Freshmen, con le loro impeccabili armonie vocali, e le produzioni in cinemascope di Phil Spector: inventore, prima di lui, del Wall of Sound e teorico della manifesta superiorità del suono monofonico (come quello che percepiva intorno a lui con l’unico orecchio funzionante).

Come ribadiva in una canzone di Pet Sounds, a soli 23 anni si sentiva inadatto ai tempi in cui si era ritrovato a vivere; e anche il disco con cui aveva deciso di gettare la maschera e di giocarsi tutto nel tentativo di conquistarsi l’immortalità, non era per niente in sintonìa con ciò che gli girava intorno. Non con le aspettative della casa discografica Capitol, che premeva per altri successi da classifica; né con i desiderata dei suoi stessi compagni di band : Love, in primis, che invocava fedeltà alla formula vincente e altre canzoni su ragazze, tavole da surf e divertimento. Ma neanche con il modo di pensare e di vivere degli hippies, che nei Beach Boys vedevano con un certo disprezzo il simbolo di un pop spensierato e di consumo, nel momento in cui a Frisco i Grateful Dead e i Jefferson Airplane iniziavano a cercare la consonanza armonica con la musica delle sfere partendo da tutt’altri presupposti.

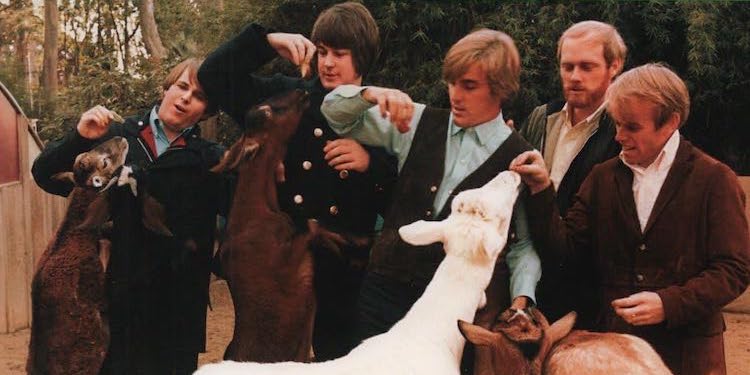

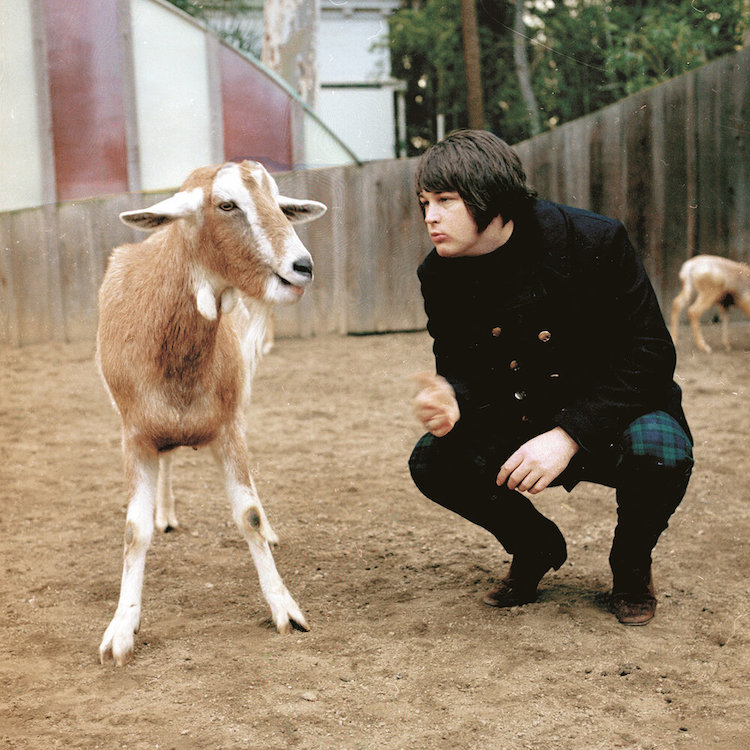

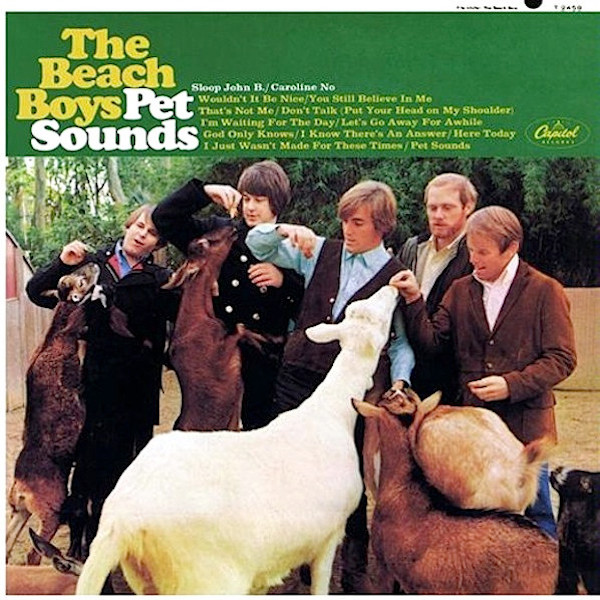

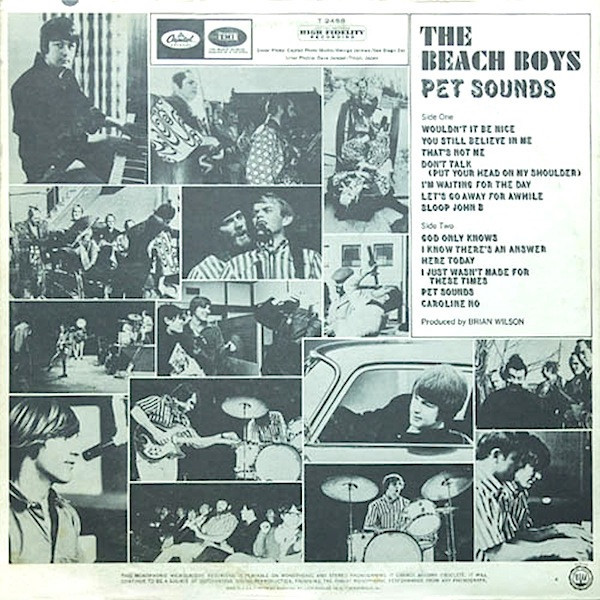

Ma intanto era cresciuto velocemente, il giovane Wilson. E Rubber Soul l’aveva convinto che i tempi erano maturi: gli artisti, e anche il pubblico, erano pronti a pensare in grande, a elaborare e digerire opere complesse e di lunga durata, non solo 45 giri da 3 minuti confezionati su misura per i jukebox e le radio tradizionali. Pet Sounds aveva una copertina ordinaria e insignificante (i Beach Boys provvisti di mele e intenti a nutrire caprette in uno zoo di San Diego), ma molti dei suoni che Brian accudiva con l’amore che si riserva agli animali da compagnia non si erano mai ascoltati prima: frutto di inediti e insoliti accoppiamenti strumentali che creavano sonorità magiche, bizzarre e futuristiche pur con i limiti delle tecnologie rudimentali dell’epoca (niente campionatori, niente sintetizzatori, registratori a 4 o al più a 8 piste). «Resi ciascun brano un’esperienza sonora a se stante», ricordò Wilson nel 1990. «Ero ossessionato dall’idea di spiegare, musicalmente, che cosa sentissi dentro di me». Da Phil Spector e da George Martin, anche lui – che come i Beatles aveva rinunciato a suonare dal vivo per concentrarsi nel lavoro in sala d’incisione – aveva imparato a usare gli studi come fossero 1 strumento. Sotto la sua lucida direzione musicale, le corde vocali dei Beach Boys – le sue, quelle di Dennis e dell’altro fratello Carl, di Mike, di Al Jardine e di Bruce Johnstons – erano argilla malleabile e diventavano i pilastri di sontuose cattedrali canore.

Con altrettanta audacia, inventiva e maniacale spirito perfezionista, Brian traduceva in suoni le partiture che aveva in mente pilotando il leggendario plotone di turnisti della Wrecking Crew, già impiegato da Spector, fra i quali si celavano nomi leggendari fra gli addetti ai lavori e non solo come Glen Campbell (il biondo cowboy in strass di Wichita Lineman) e gli altri chitarristi Barney Kessell, Tommy Todesco e Billy Strange; la formidabile bassista Carole Kaye (che nella commovente Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder) mimava con il suo strumento il battito del cuore di Wilson e in Here Today assumeva un ruolo da solista); il tastierista Larry Knechtel; il fiatista Plas Johnson e i batteristi Jim Gordon e Hal Blaine, che di quel nutrito e scafato manipolo di session men era il leader in pectore.

Incoraggiati da Wilson, i 2 producevano ritmo utilizzando anche svariati oggetti d’uso quotidiano: lattine di Coca-Cola, bottigliette d’acqua e flaconi di succo d’arancia che si aggiungevano al loro kit tradizionale insieme a timpani, vibrafoni, campanelle da slitta, bongos e altri strumenti esotici. A una bottiglietta di vetro di Coca ricorreva anche Al Casey per ricreare sulla sua 12 corde un effetto slide nel sofisticato strumentale Let’s Go Away For A While, rinforzato da 4 sassofoni e 12 violini; mentre in You Still Believe In Me a Wilson bastava una molletta per capelli per creare quell’effetto di pizzicato sul pianoforte che nel denso missaggio monofonico condivideva lo spazio con 1 clavicembalo, con clarinetti di vario timbro e foggia, con chitarre elettriche e mandochitarre 12 corde sovraincise, fra il trillare di campanelli e di clacson da bicicletta. Prendeva forma, lì e altrove, 1 concerto di found sounds, di suoni “trovati ” per strada, degno di compositori contemporanei quali John Cage e Pierre Henry.

L’armonica basso di I Know There’s An Answer, il tack piano e l’electric theremin di I Just Wasn’t Made For These Times (per la prima volta utilizzato in 1 disco di musica commerciale), il güiro latino americano della title track Pet Sounds (che Wilson aveva immaginato inizialmente come tema conduttore della colonna sonora di un film di James Bond) moltiplicavano l’esperienza sensoriale come in un trip alimentato dagli effetti psicotropi della marijuana. I solchi di Pet Sounds giravano come le carrozze di una giostra al suono di canzoni che fondevano classica, jazz, pop del Brill Building, doo wop, rock and roll, exotica e musica bandistica (nell’orecchiabile Sloop John B, unico pezzo non firmato da Wilson e ripreso dalla tradizione folk caraibica: un suggerimento di Jardine, che aveva apprezzato la versione del Kingston Trio e che paragonò l’arrangiamento ideato da Brian a una marcia di John Philip Sousa). Era un mosaico composto da migliaia di tessere, infiniti dettagli che non basterebbe una vita a sviscerare fino in fondo. Ma non era un capriccio, lo sfogo autoreferenziale di un egomaniaco: Brian, spiegò, voleva semplicemente sommergerci «con un’ondata d’amore».

Toccava poi a Tony Asher, nuovo collaboratore rubato al mondo del copywriting e della pubblicità, tradurre in parole i suoi pensieri, le sue riflessioni sul passaggio traumatico dall’adolescenza all’età matura, il suo desiderio ardente di comunione, di evoluzione personale e d’illuminazione spirituale. Quasi tutti – a partire dal rivale e amico Paul McCartney – hanno indicato nello splendore pop baroque di God Only Knows il momento più sublime del disco, se non la più bella canzone mai scritta («Era la prima volta che qualcuno usava la parola Dio in una canzone commerciale, o almeno così ci dissero»), 1 brano che nella sua inarrivabile melodia come nel suo ambiguo incipit (“Forse non ti amo sempre e comunque ”) contiene i semi dell’immortalità. Prima di registrarla, raccontava Brian, «io e Carl ci raccogliemmo più volte in preghiera chiedendo al Signore una guida e una dose extra di vibrazioni amorose». Ne nacque una creatura divina, per quanto l’autore, che la pubblicò poi come singolo a suo nome, gli preferisse (come chi scrive, per quel che può contare) la conclusiva Caroline No dove la sua voce è riprodotta su nastro a velocità accelerata per farlo sembrare ancora più giovane di quanto fosse allora: risultava ancora più profonda, così, la sua ricerca proustiana del senso perduto e lo struggimento leopardiano provato di fronte alla ragazza dei sogni che ha mutato aspetto perdendo il bagliore del suo sguardo.

È il nostalgico e agrodolce climax di 1 disco che era iniziato con le note giubilanti e radiose di Wouldn’t It Be Nice e che sembra dipanarsi come un concept sull’evolversi dei sentimenti e dell’esistenza, anche se Asher ha sempre negato che le canzoni fossero state scritte con un centro tematico comune. Nella patria del sole, delle spiagge, dello svago e del fun fun fun e nonostante il desiderio di «scrivere musica gioiosa» che fosse «espressione della voce di Dio» venendo in soccorso a un’umanità sofferente; nonostante nel corso delle session Brian percepisse un’aureola in testa e si sentisse circondato da amorevoli angeli custodi, Pet Sounds mostrava già a dispetto della sua grazia luminosa le ombre del crepuscolo esponendo le insicurezze, le fragilità e persino le paranoie del suo autore. Trasmettendo in maniera incomparabile quel sottile senso d’inadeguatezza, di malinconia e di rimpianto con cui si comincia a fare i conti in età adolescenziale e mentre il mondo adulto bussa alla porta. In fondo a Caroline No, i latrati dei cani, la campanella della stazione ferroviaria e il fischio del treno in corsa erano l’ultima madeleine di suoni che scoperchiava emozioni antiche, struggenti e potenti. Il degno epilogo di un miracolo d’arte moderna.

The Beach Boys, Pet Sounds (1966, Capitol)