Certe volte la sua voce sembra quella di uno Steve Winwood che ha appena ingoiato una manciata di chiodi. Non certe volte ma sempre, a dispetto delle 65 primavere la sua è una fisicità ormai deragliata: tant’è che il nome della sua band, The Hunt Sales Memorial, è il tentativo personale di scherzarci su, commemorandosi e non commiserandosi per poi precisare che «l’aspettativa di vita per un tossico da 40 anni come me è di 10 o 15 anni al massimo. Ho vissuto molto più a lungo perché ero un drogato professionista». Il bad heroin addict di Austin, figlio del comico televisivo Soupy Sales e fratello del bassista Tony Sales, si è da tempo ripulito e «tutto quello che faccio oggi è musica. Quindi non fate tardi allo show».

Hunt Sales è il batterista coi controfiocchi che pur avendo suonato con notabili come il bluesman Lowell Fulson, il funkster Bootsy Collins e i latin american Los Super Seven si è ogni volta ritrovato sconosciuto e underground (che a voler essere sinceri è il più delle volte un pregio). Annota il suo CV che debutta 12enne col fratello (è papà Soupy a introdurli sul palco) nello show televisivo Hullabaloo: da teen leader di Tony and the Tigers eseguono Day Tripper dei Beatles. E sono ancora insieme, i Sales Bros, quando nel 1970 è Todd Rundgren a coinvolgerli nelle registrazioni di Runt e nella scalata della Billboard Hot 100 con il brano We Gotta Get You A Woman. Nel 1976 è invece il drummer dei Paris, alle prese con l’album Big Towne, 2061 accanto al chitarrista Bob Welch (Fleetwood Mac) e al bassista Glenn Cornick (Jethro Tull), mentre l’anno dopo viene gloriosamente cooptato con Tony da Iggy Pop e David Bowie per Lust For Life (iconico il beat che scandisce la title track).

E arriviamo al quadriennio 1989-1992 con Tin Machine, Tin Machine 2 e Tin Machine Live: Oy, Vey Baby, incisioni architettate con Tony, Bowie e il chitarrista Reeves Gabrels nel combo più vigliaccamente sottovalutato del rock. Formazione dove Hunt ha modo di misurarsi 2 volte come vocalist: in Sorry e in Stateside, entrambi da Tin Machine 2.

Get Your Shit Together, finalmente, è il 1° – e voglio credere non l’unico – album solista gonfio di blood, sweat and tears di colui che ama definirsi «a new artist that’s an old artist» e che in questi 12 pezzi incisi a Memphis non si limita certo a fare la sua sporca figura ma molto di più: a iniziare da Here I Go Again, partenza tutt’altro che sparagnina che rulla un rock vitaminico abbinato a un’ariosa orecchiabilità. E non ci sono dubbi che sia country la chitarra che in Angel Of Darkness si mette al servizio di un più che reggaeggiante ritmo in levare. Sorry Baby, invece, è idealmente nei paraggi blues di Let’s Stick Together (Wilbert Harrison, 1962) con un sapido retrogusto di Willy DeVille che introduce in bellezza 2 rock blues: Tides That Bind, con una sezione fiati che levati; e I Can’t Stop, da far zompare sulla sedia con quella chitarra e quei fiati in perfetta comunione d’intenti.

Dopodichè si rallenta con One Day, ballata da cogliere al crepuscolo d’una sincerità disarmante, con l’anima (soul) di Hunt messa a nudo. E se Magik snocciola un drumming nello stile dei Tin Machine per un rock fulminante, all’arrembaggio, spiritualmente punk con Iggy Pop e i Red Hot Chili Peppers nel mirino, Way On My Own suona che ci siamo dentro in pieno, nel punk, con un orecchio all’Iguana e l’altro ai New York Dolls.

Shimekra’s Got The Hook Up, rock and roll di quelli duri e puri con un pensiero buttato là, a Chuck Berry, è il petting ideale che conduce a Bitch Done Left, un rock blues fatto e finito che stai all’occhio, Hunt: potrebbero fottertelo gli Aerosmith. Ma se anche fosse rimane It Ain’t Easy, la gemma del disco: blues statosferico, da attentato alle coronarie con John Lee Hooker dritto nel cuore e la batteria che è più precisa di un metronomo.

Scelta azzeccatissima, cala il sipario sullo strumentale Cleveland Street Memphis che è come se Apache degli Shadows sfoderasse all’improvviso i bicipiti. Disco carnoso, Get Your Shit Together. Definizione di mia moglie Eleonora, la sposo in pieno.

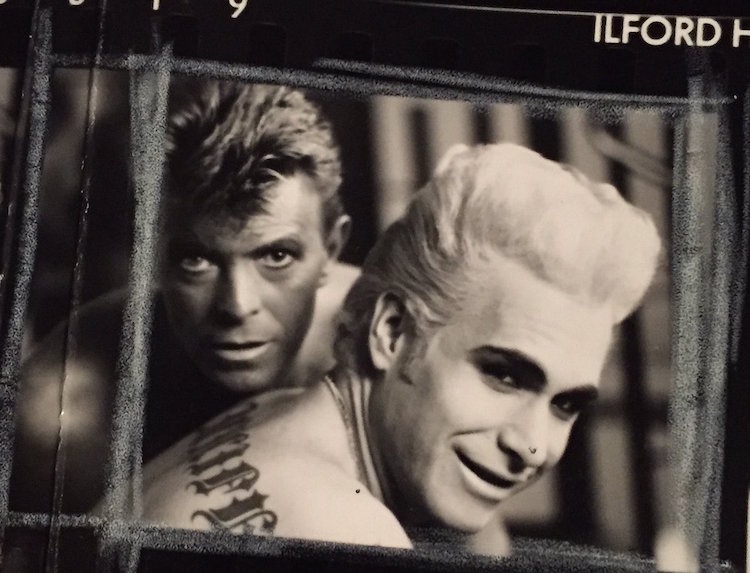

Foto: © Todd V. Wolfson