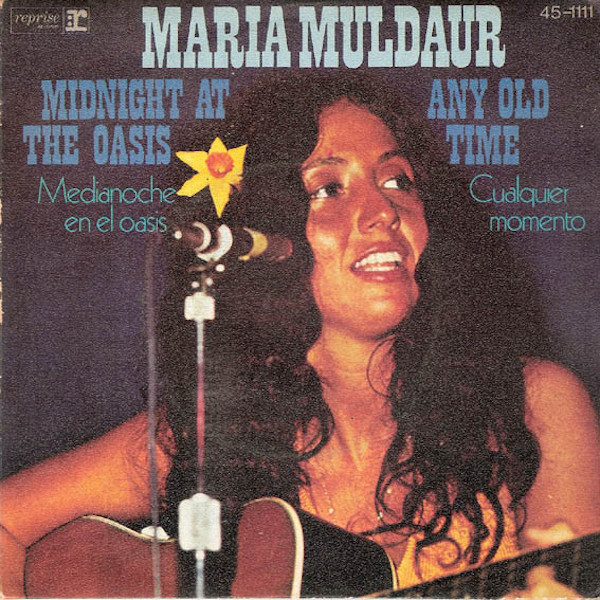

Nella lunga estate calda del 1974, Midnight At The Oasis galleggiava placidamente negli Stati Uniti come nel Regno Unito fra i 45 giri più venduti e le hit radiofoniche del momento, addolcendo le serate dei frequentatori di club e discoteche. Non era proprio 1 pezzo nello stile che solo una trentina d’anni dopo qualcuno avrebbe battezzato yacht rock, ma non ne era poi tanto distante.

Era un midtempo morbido, sensuale e solare, cullato dalle onde dell’elegante chitarra di Amos Garrett, grande stilista dello strumento molto ammirato da colleghi come Jimmy Page e che si produceva anche in 1 esemplare assolo adeguatamente pigro e liquido, in rollìo come una barca all’ancora. Il testo non poteva certo dirsi un modello di empowerment femminile (“Non c’è bisogno di parlare / sarò la tua danzatrice del ventre, una ballerina / e tu potrai essere il mio sceicco ”) e non difettava di allusioni maliziose (“non avrai bisogno di un harem, tesoro / quando sarò al tuo fianco / e neanche di un cammello / quando sarò io a portarti a fare un giro ”), ma non era un problema cantarlo per Maria Muldaur, a proprio agio con quel tono romantico, scherzoso e sexy (diverse sue ammiratrici, ha riferito in seguito, le hanno confessato negli anni di avere perso la verginità, di avere fatto sesso o di essere rimaste incinte con quella canzone in sottofondo).

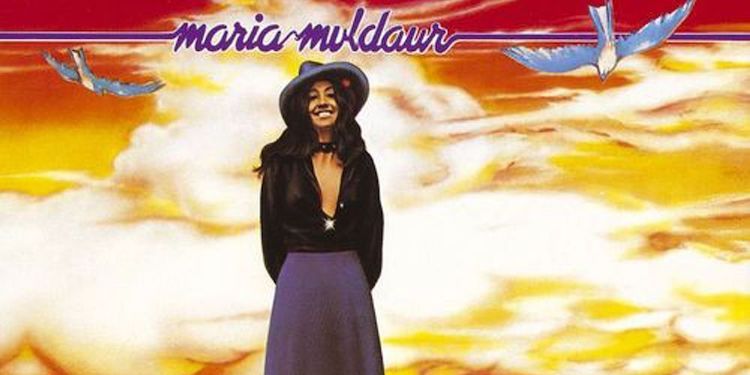

Pur essendo nata e cresciuta nell’epicentro della rivoluzione culturale dei primi anni 60, il Greenwich Village newyorkese in cui conobbe anche Bob Dylan, Muldaur – che aveva conservato il cognome dell’ex marito musicista Geoff anche dopo il divorzio – era di origini italiane: si chiamava (e si chiama) Maria Grazia Rosa Domenica D’Amato e aveva un aspetto decisamente mediterraneo anche se poi la sua formazione musicale, maturata in gruppi come la Even Dozen Jug Band e Jim Kweskin & The Jug Band (assieme a Geoff), si era svolta tutta all’insegna della musica tradizionale americana (solo verso la fine del 1974 conobbe i Grateful Dead e le si aprì un altro mondo). Midnight At The Oasis era stata inclusa all’ultimo minuto, il mese di agosto dell’anno prima, nel suo omonimo album di debutto solista, in cui rappresentava decisamente un’anomalìa cui si avvicinava per atmosfera la sola Long Hard Climb, vellutata ballad a firma di Ron Davies punteggiata da una discreta sezione d’archi arrangiata da Nick DeCaro.

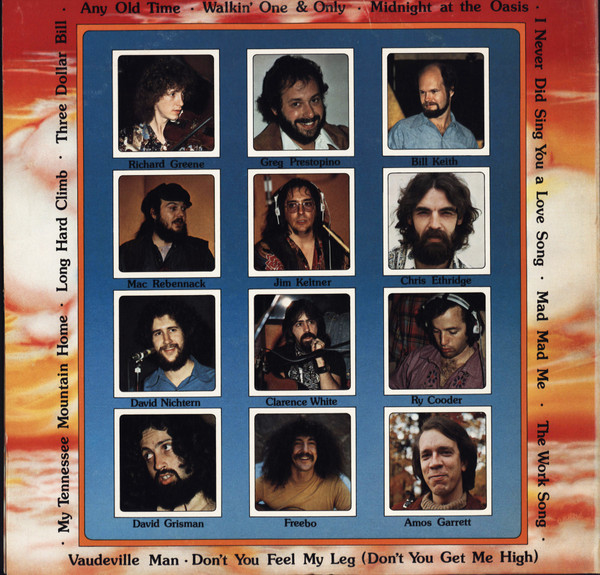

Il resto, prodotto da 2 uomini dall’orecchio fino come Lenny Waronker e Joe Boyd (bostoniano tornato momentaneamente dall’Inghilterra dopo avervi coltivato i talenti di Nick Drake, Fairport Convention, Sandy Denny e Incredible String Band), assomigliava semmai a certi altri dischi roots prodotti su etichetta Reprise in quel periodo: come quelli di Ry Cooder che infatti, affiancato dal fido David Lindley alla chitarra hawaiana, suonava l’acustica in stile fingerstyle nell’iniziale Any Old Time, brano del leggendario padrino del country, Jimmie Rodgers, virato su toni dixieland e da second line neorleansiana. Come i dischi di Cooder e quelli di altri spiriti affini dell’epova, anche questo colpiva per l’eterogeneità delle firme e del repertorio così come per il cast di musicisti coinvolti. Tantissimi e di altissimo livello, con l’ex Byrds Clarence White alla chitarra, David Grisman al mandolino, Spooner Oldham, Jim Dickinson e Mark Jordan al pianoforte, Jim Keltner e Jim Gordon alla batteria, Chris Ethridge, Klaus Voorman, Ray Brown e Freebo al basso, Bill Keith al banjo e alla steel e altri nomi familiari a chi ha masticato quel tipo di musica per anni.

Si oscilla, in quasi tutto Maria Muldaur, tra folk, blues e country, con una deviazione swing jazz in Walkin’ One & Only che ricorda lo stile dell’Hot Club de France di Django Reinhardt e che non a caso porta la firma di quel Dan Hicks che dopo aver frequentato il vaudeville psichedelico dei Charlatans alla guida dei suoi Hot Licks aveva manifestato la sua passione per la old time music. Vi spicca il violino alla Stéphane Grappelli del grande Richard Greene, che si esprime su territori a lui ancora più congeniali nel country rurale e nostalgico di My Tennessee Mountain Home, dove Maria non mostra timori reverenziali nei confronti dell’autrice, l’icona Dolly Parton che l’aveva pubblicata giusto qualche mese prima facendone istantaneamente uno standard del suo repertorio. Di sesso femminile anche l’autrice della marcia fiatistica in stile New Orleans, The Work Song: la folk singer canadese Kate McGarrigle, madre di Rufus e Martha Wainwright e nota per i suoi dischi insieme alla sorella Anna.

È il viatico a una seconda facciata orchestrata in gran parte da un mito della Crescent City, Mac Rebennack alias Dr. John, che arrangia i fiati insieme a Jerry Jumonville rovesciando cascate di note pianistiche (e un pizzico di chitarra elettrica) in Don’t You Feel My Leg (Don’t You Get Me High), blues ad alto tasso erotico degli anni 30 in cui una Muldaur divertita canta “non toccarmi la gamba, perché se mi tocchi la gamba poi vorrai toccarmi la coscia / e se mi tocchi la coscia vorrai andare più su / e alla fine avrai una sorpresa ”. Il Night Tripper mena le danze anche fra gli aromi cajun, blues & soul della sua Three Dollar Bill (altro singolo di discreto ma più circoscritto successo, con le regine del Northern Soul, Bettye LaVette e Gloria Jones, ai cori) e in Vaudeville Man, con un assolo di clarinetto dell’altro Gordon, il quasi omonimo James. È 1 dei 2 pezzi firmati da Wendy Waldman, cantautrice della nuova nidiata Warner cui si deve anche la successiva, e conclusiva, Mad Mad Me, il pezzo più introspettivo dell’Lp con un mood pianistico alla Laura Nyro (alla tastiera stavolta c’è Greg Prestopino, arruolato anche come corista).

2 sono anche i pezzi composti da David Nichtern, il musicista e chitarrista autore di Midnight At The Oasis già allora fervente promulgatore del buddhismo tibetano che alternandosi fra misticismo e cose profane sforna anche il sentimentale “valzerone ” country di I Never Did Sing You A Love Song. Per Maria, grande interprete con già una decina d’anni di professionismo alle spalle, non fa differenza: le interpreta tutte con classe, scioltezza e naturalezza; con un tono suadente e con feeling; con un fraseggio impeccabile e un’estensione vocale ragguardevole. Perfetta padrona di casa in 1 disco in cui si respirano continuità storica fra passato e presente e l’atmosfera calorosa di una riunione di famiglia; l’incontro di una comunità allargata di persone che condividono gusti e intenzioni. Siccome poi, a quei tempi in America, il neo tradizionalismo andava forte e rappresentava un bene di conforto contro le brutture contemporanee, ben prima che Midnight At The Oasis uscisse come singolo Maria Muldaur agguantò il 3° posto della classifica di Billboard, conquistandosi 1 disco d’oro per l’oltre 500.000 copie vendute. Su Rolling Stone Jon Landau lo segnalò fra i migliori album del 1973 scrivendo che erano dischi come quello a ricordargli perché si era innamorato del rock and roll. E lui, che giusto qualche mese prima il futuro del rock and roll lo aveva visto in Bruce Springsteen, era uno che di queste cose se ne intendeva.

Maria Muldaur (1973, Reprise)