Non una, ma 2 band “psichedeliche ” chiamate Kaleidoscope si affacciarono quasi contemporaneamente sulla scena musicale nella seconda metà degli anni 60. Una di base a Londra; una a Sierra Madre, nella contea di Los Angeles (inizialmente distinguibile per l’articolo determinativo The posto davanti al nome). I Kaleidoscope californiani, come scrisse l’illustre produttore discografico, storico e archivista Pete Welding in una recensione apparsa sulla rivista jazz Down Beat, erano un gruppo “eclectic electric ”, eclettico ed elettrico.

Una band che si faceva vanto di «non avere un leader», come 1 dei componenti storici, Chris Darrow, raccontò molti anni dopo – nel giugno 2011 – al magazine indipendente It’s Psychedelic Baby!. «Per un certo tempo fu proprio così», spiegava allora il musicista che nel 1980 aveva anche pubblicato 1 disco, A Southern California Drive, per l’etichetta italiana Wild Bunch Records con la produzione esecutiva di Paolo Carù e di Fabio Nosotti. «Chiunque portasse al gruppo una canzone che ci metteva d’accordo tutti quanti, ne diventava il leader a tempo determinato. I primi 2 album sono venuti fuori più o meno in quel modo».

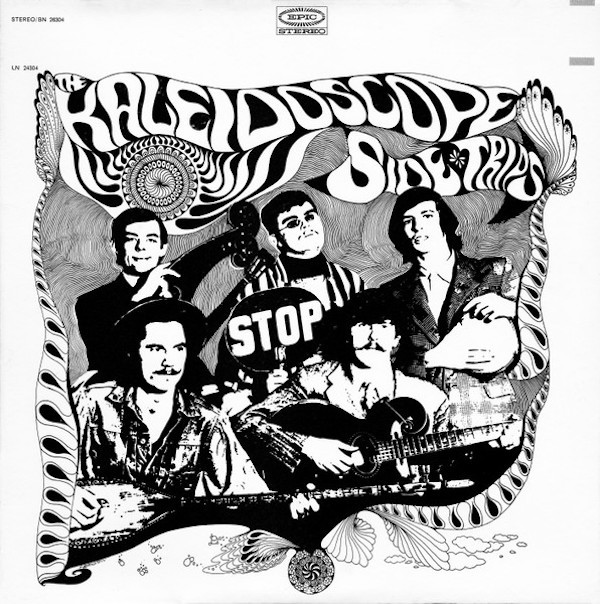

Forse ha ragione chi considera il 2°, A Beacon From Mars (1968), il migliore di tutti e il più vicino alle performance ipnotiche e trascinanti che i Kaleidoscope sapevano improvvisare sul palco. Ma già il 1°, Side Trips (maggio 1967: il mese di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles e di Are You Experienced di Jimi Hendrix), sfoggiava un candore, una spontaneità, un sapore esotico e un’ubriacante varietà stilistica che ancora oggi intrigano e lasciano sbalorditi. Nel momento in cui il rock e la nuova musica popolare ruotavano attorno a 2 perni – Londra e la California, appunto – quei 5 incantatori di serpenti ti invitavano a uno sfrenato giro di giostra in giro per il pianeta e le loro continue “deviazioni di percorso ” aprivano spiragli su mondi e culture per molti di noi ancora misteriose.

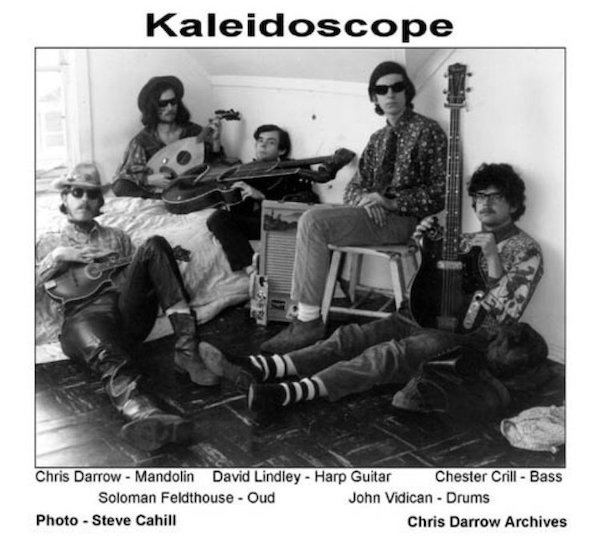

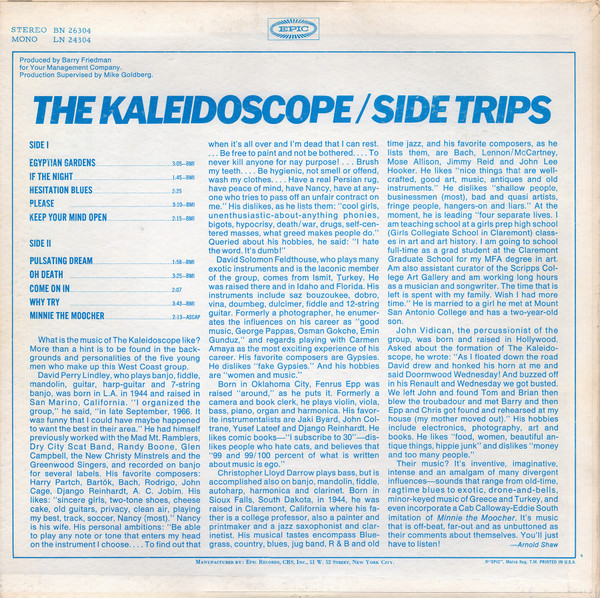

Tutto si può dire, dei Kaleidoscope, meno che avessero un approccio e una strumentazione rock tradizionale: erano, invece, collezionisti e appassionati utilizzatori di esotici strumenti a corda provenienti da ogni dove. Solomon Feldthouse, che amava vestirsi come uno zingaro, aveva vissuto 6 anni a Izmit, in Turchia: lì aveva imparato a suonare il saz e il bouzouki, parenti del mandolino usati in Asia occidentale e in Europa orientale, che alternava al violino, al dulcimer della tradizione folk britannica e americana, alla chitarra Resonator, alla vina indiana e a percussioni egiziane. Con i suoi redingote cinesi finemente ricamati, David Lindley (sì, quel David Lindley fedele e preziosissimo braccio destro di Jackson Browne, di Warren Zevon, di Bonnie Raitt, di Linda Ronstadt e soprattutto di Ry Cooder), gli teneva testa dall’alto del suo innato e ben coltivato virtuosismo: per ben 5 anni, quand’era ancora un teenager, aveva vinto il Banjo & Fiddle Contest di Topanga; e oltre a quegli strumenti, al mandolino e a varie chitarre, suonava una pittoresca e ingombrante chitarra-arpa in cui manici e corde dei 2 strumenti si fondevano in 1 unico corpo.

Darrow si prodigava a sua volta fra banjo, mandolino e violino, aggiungendo al suo arsenale autoharp, armonica e clarinetto; mentre Chester Crill alias Fenrus Epp (ma anche Max Budda, Max Buda o Templeton Parcely: gli pseudonimi erano il suo forte) passava in scioltezza dal violino alla viola, dal piano all’organo, dal basso all’armonica e John Vidican si sbizzarriva fra percussioni assortite. Insieme cucinavano piatti fantasiosi e speziati, con sapori d’Egitto e di psichedelìa californiana, di jazz, di old time music e di bluegrass, di Appalachi e di Medio Oriente. A Los Angeles suonavano negli stessi club in cui si esibivano Ray Cooder e Taj Mahal, i Canned Heat e i Chambers Brothers, come l’Ash Grove e il Troubadour. Eppure suonavano diversissimi da tutti gli altri, esploratori curiosi delle musiche del mondo come solo la Incredible String Band sapeva fare in quel momento dall’altra parte dell’Atlantico.

Fu un’etichetta importante come la Epic ad accorgersi di loro e a metterli sotto contratto, finanziandogli tra il novembre e il dicembre del 1966 le prime sedute di registrazione sotto l’ala del giovane Barry Friedman, in seguito affermato produttore con il nome di Frazier Mohawk ma all’epoca noto soprattutto per aver aiutato Stephen Stills a mettere insieme i Buffalo Springfield. «La prima session produsse 7 canzoni», ricordò Darrow nella sua intervista del 2011. «Eravamo molto ben rodati, ma non avevamo quasi nessuna esperienza di studio e così quello fu un momento memorabile. Non ricordo nulla di specifico, se non che incidemmo nel grande studio della CBS dove avevano registrato le big band come quella di Benny Goodman: una stanza molto ampia e con i soffitti molto alti. Fu lì che imparai un sacco di cose su come si realizzava e si registrava 1 disco. È una cosa che mi ha cambiato la vita!». Le canzoni, aggiungeva, furono registrate in gran parte nella forma in cui venivano proposte dal vivo: molto velocemente e quasi in presa diretta, a parte qualche sovraincisione suggerita da Friedman.

Come dice Darrow, erano ben allenati e non degli sprovveduti, dato che lui e Lindley avevano già suonato insieme in diverse string bands dedite alla rielaborazione della musica tradizionale statunitense in chiave “progressiva ”. Chris era anche l’unico ad aver fatto parte di un gruppo elettrico, i Floggs, da cui per le session di Side Trips si portò in dote un bel poker di canzoni: la succinta ballata If The Night conservava la freschezza di certa British Invasion e degli amati Beatles; Come On In era una spensierata fusione di sunshine pop, swing e vaudeville; la celebre Hesitation Blues di Charlie Poole una rivisitazione in stile jug band di uno standard d’inizio 900 che gli Hot Tuna avrebbero inciso in seguito in chiave molto più blues; e Keep Your Mind Open un mistico raga rock che nel titolo (“tieni la mente aperta ”) e nei contenuti musicali spiegava perfettamente l’approccio dei Kaleidoscope, la loro sintonia con lo zeitgeist e l’adesione ai precetti della sottocultura psichedelica.

Anche Pulsating Dream era un sogno acido a occhi aperti scandito da immaginari light show che andava a braccetto con i Byrds di Fifth Dimension ed Eight Miles High; e su orbite decisamente folk rock si muoveva anche il dylaniano singolo Please, mentre la corale e nichilista Why Try spargeva aromi mediorientali al pari di Egyptian Gardens, apertura a effetto dal frenetico finale in trance con il saz e la voce nasale di Feldthouse in primo piano: un viaggio transcontinentale in 3 minuti fra Medio Oriente, Balcani e Montagne Rocciose. L’Appalachia più remota e misteriosa era lo scenario della lugubre e magnetica cover di Oh Death del cantautore e banjoista old time Dick Boggs, mentre a chiudere il disco su una nota decisamente più leggera provvedeva una versione di Minnie The Moocher di Cab Calloway, giocata fa 1 arrangiamento western swing e 1 violino alla Stéphane Grappelli.

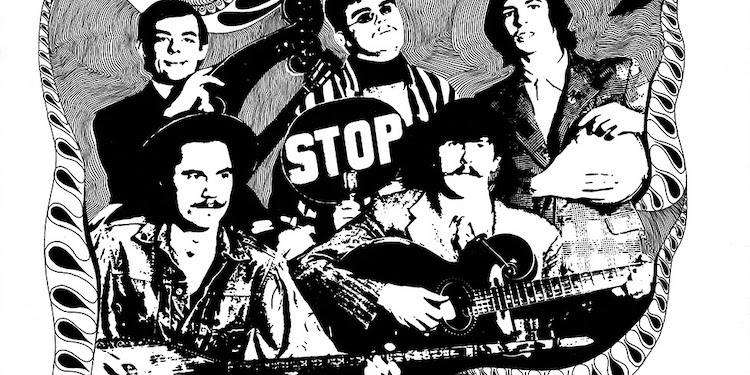

A dispetto della brevissima durata dell’Lp (25 minuti e 2 secondi), gli ingredienti da digerire per un pubblico un po’ spiazzato da una proposta del genere erano forse troppi, come lo stesso Darrow ebbe a riconoscere nel 1999 durante una conversazione con il giornalista Richie Unterberger, autore del libro Turn! Turn! Turn!: The ’60s Folk-Rock Revolution. Il disco, comunque, era costato pochissimo compresa quella copertina-ritratto in bianco e nero che la Epic aveva affidato a un grafico solitamente a libro paga della ESP Records, etichetta avant garde di New York. «Non ne stamparono molte copie, forse 10.000, ma anche allora non vendette un gran che», ricordava il compianto polistrumentista e cantautore del South Dakota (fra il 2020 e il 2023, oltre a lui, sono mancati Feldthouse e Lindley). In compenso suscitò l’entusiasmo e l’ammirazione di tanti colleghi, compresi Robert Plant e Jimmy Page che andarono ad ascoltare i Kaleidoscope all’Avalon Ballroom di San Francisco (il chitarrista dei Led Zeppelin, che in quell’occasione vide Lindley suonare una chitarra con l’archetto di un violino, li definì allora la sua «band preferita di tutti i tempi»).

Facevano musica cosmica e atemporale, squisitamente californiana ma “totale ”, figlia di un preciso tempo e luogo ma dal respiro universale. Ma erano troppo avanti. Troppo anarchici, troppo imprevedibili, troppo poco calcolatori. Numeri e classifiche li hanno confinati in un angolo del pianeta rock, ma dal loro faro su Marte s’irradia ancora una luce intensa e irresistibile: per captarla basta navigare nella loro direzione tenendo occhi (e mente) aperti, come ci hanno insegnato quasi 60 anni fa.

The Kaleidoscope, Side Trips (1967, Epic)