Annunciata il 1° marzo dagli organi d’informazione internazionali, la scomparsa di David Johansen non ci coglie purtroppo di sorpresa (nel 2020 gli erano stati diagnosticati un tumore al cervello e un cancro che l’avevano costretto a interrompere la carriera). Ma ci intristisce comunque: chi ha amato il rock and roll più verace e una certa New York caotica, disperata, inguaribilmente romantica e vitale degli anni 70 e dei primi anni 80, non può non avere nutrito un grande affetto nei confronti della rock star più anti star mai esistita: un Mick Jagger volutamente dei bassifondi che non ha mai voluto saperne di salire su un piedistallo e di prendere le distanze dal suo pubblico.

Uno straordinario intrattenitore, un jolly e un trasformista capace di passare dal r&r sguaiato, provocatorio, proto punk e en travesti delle New York Dolls alla ricerca filologica sulle radici folk della musica americana (nei 2 dischi dei primi anni 2000 con gli Harry Smiths), indossando nel mezzo i panni di Buster Poindexter, l’alter ego in smoking e farfallino che si divertiva a miscelare in un cocktail fortemente alcolico ballatone pop da crooner, r&b, musica latina, jazz e lounge music.

Ma ancora più affezionati siamo rimasti, forse, al suo periodo “cantautorale ” e solista con dischi come David Johansen (1978), In Style (1979), Here Comes The Night (1981) e soprattutto l’irresistibile Live It Up del 1982: come ha scritto in queste ore qualcuno su Facebook, probabilmente il miglior album dal vivo degli anni 80 insieme a Welcome To The Club di Ian Hunter. Ve ne riproponiamo la recensione pubblicata da CoolMag nel maggio del 2021.

David Johansen

(1950-2025)

C’era un’aria elettrica, un profumo eccitante, un’atmosfera meravigliosa nella musica newyorkese a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80. I Mink DeVille di Cabretta e di Return To Magenta, l’Elliott Murphy di Night Lights, il Willie Nile del disco di debutto, il Garland Jeffreys di Escape Artist (per non parlare di Lou Reed e di tutto quanto succedeva dentro e intorno al CBGB o al di là del fiume Hudson, sul Jersey Shore) dipingevano con chitarre e pianoforti, con sassofoni e batterie i contorni di una città romantica e pericolosa, sudicia e seducente, brulicante di vita e d’avventura fra il meticciato del Lower East Side e una Times Square popolata da locali a luci rosse e prostitute prima della ripulitura voluta dal sindaco Rudolph Giuliani.

Era la città che non dormiva mai, la metropoli frenetica e violenta che avevamo amato in Taxi Driver, ne I tre giorni del Condor e in Quel pomeriggio di un giorno da cani: pittoresca, rocambolesca e imprevedibile come la sequenza di un film di Martin Scorsese o di Sydney Pollack. Una clubland, anche. Una galassia di piccoli locali notturni frequentata da musicisti che ne cantavano le gesta, le storie, l’epica e la diversità da ogni altro luogo del mondo con un sound secco, tagliente, notturno, sanguigno, sentimentale, passionale.

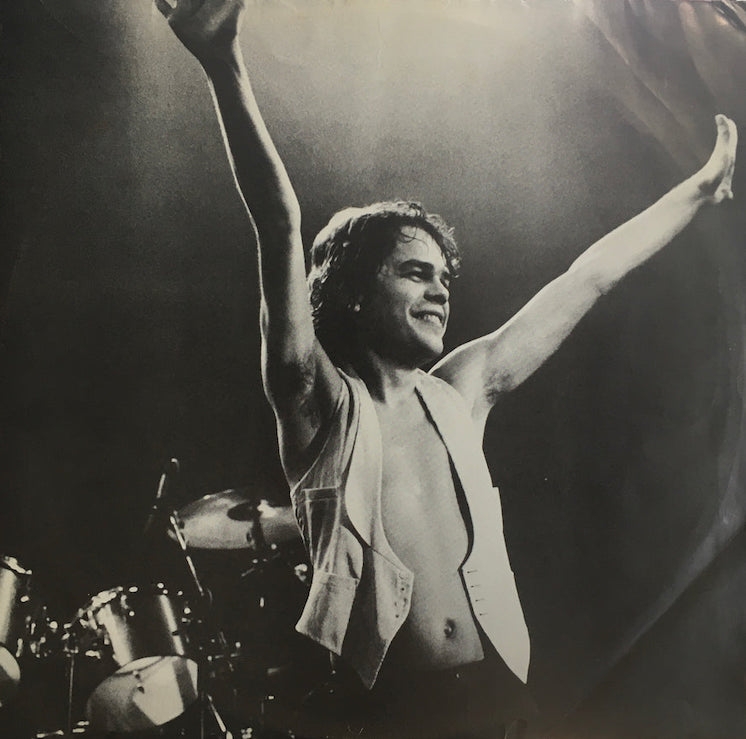

David Johansen e Mick Jagger alla prima del film The Song Remains The Same, NYC, 19 ottobre 1976

© Bob Gruen

Era (è) la città di David Johansen, il nativo di Staten Island con i labbroni carnosi e la faccia insolente di Mick Jagger, che con le New York Dolls nei primi anni 70 aveva dato una frustata alla scena musicale locale, trasportando la carica travolgente degli Stooges, del garage anni 60 e di Chuck Berry fra le comunità promiscue, gender fluid e di dubbia reputazione che popolavano il sottobosco dell’East Village e degli altri quartieri di Manhattan. Con quel look androgino e quegli abiti femminili sottratti a una scalcinata boutique cittadina, avevano giocato con l’ambiguità dei Velvet Underground, con la musica brutale costruita su 3 accordi e con lo spirito iconoclasta del 1° rock and roll sottolineando il glam e anticipando il punk prima di bruciare in fretta fra eccessi, droghe, morti premature.

Orfano della band e di Johnny Thunders, Johansen aveva continuato a scrivere canzoni con il chitarrista, pianista e bassista Sylvain Sylvain; si era ripulito l’immagine e riproposto come solista pubblicando fra il 1978 e il 1981 per la Blue Sky del gruppo Columbia 3 album di qualità degradante incapaci di conquistargli quel grande pubblico che fino ad allora gli era sempre sfuggito. Forse perché David, animale da palcoscenico e performer nato, non si trovava a suo agio in studio di registrazione come in concerto.

New York Dolls

Lo aveva ricordato agli addetti ai lavori The David Johansen Group Live, distribuito come Lp promozionale nel 1978 e messo in commercio solo nel 1993 su 1 Cd che riproduceva integralmente i 18 brani di quello show registrato al Bottom Line, minuscolo ma leggendario club della Big Apple. Lo testimoniava finalmente a tutti, nel giugno del 1982, Live It Up, registrato al Paradise Theater di Boston il 4 e 5 febbraio di quell’anno. La scaletta non differiva molto da quella di 4 anni prima, ma intanto il suono si era fatto più rotondo e corposo, meno ruvido e selvaggio grazie a una band più professionale e completamente diversa, senza Sylvain ma con 2 chitarre (David Nelson e l’inglese Hugh Gower), le tastiere di quel Charlie Giordano che oggi è un componente stabile della E Street Band di Bruce Springsteen, Brett Cartwright al basso e Tony Machine, una macchina di nome e di fatto, alla batteria e alle percussioni. Con il senno di poi, sarebbe diventato il perfetto anello di congiunzione tra 2 fasi distinte della carriera di Johansen: fra il rossetto, i lamé e gli zatteroni delle Bambole e la brillantina, lo smoking e i cocktail della successiva incarnazione nei panni di Buster Poindexter.

La copertina, che ritrae la band sul palco, dice tutto. Calice e bollicine, luci e festaiola atmosfera alcolica, baschi alla Little Steven e alla Al Pacino, giacche sportive, camicette decorate da indossare nelle occasioni speciali e magliette sbracciate da operai. Nessun dress code, l’importante è divertirsi e darci dentro con il pubblico, ammassato sotto al palco ad alitare sul collo. David, “proletario della musica ” che non si atteggiava a divo, annullava la distanza: «Non sono una rock star, sono un cantante rock and roll», aveva puntualizzato poco dopo l’uscita del disco al presentatore di 1 show televisivo in cui era stato invitato in qualità di ospite. Come osservava lo scrittore e giornalista Robert Palmer sul New York Times nell’agosto di quell’anno, era un ragazzo di quartiere, uno che era facile trovarsi a fianco in un ristorante o in un bar di Gramercy Park; e alla sera in un club come il Tramps, ad ascoltare musica blues.

Un figlio del popolo, che nei 44 densi minuti di Live It Up (peccato non siano di più) parte con il botto aprendosi inaspettatamente un varco nelle playlist radiofoniche americane grazie a un medley degli Animals che si apre con l’inconfondibile giro di basso di We Gotta Get Out Of This Place per poi sfociare nella rabbiosa invocazione di Don’t Bring Me Down e nella sfacciata dichiarazione d’indipendenza di It’s My Life (“è la mia vita e ne faccio quello che voglio ”), la voce profonda, spessa e baritonale di Johansen capace di rivaleggiare con il ruggito di Eric Burdon in 3 classici della British Invasion anni 60 che ai giovani americani di quella generazione evocavano l’incubo della guerra in Vietnam e la voglia di tornare a casa per conquistarsi la libertà (nel gruppo di Newcastle, ricorderà Springsteen in un famoso discorso tenuto al South by Southwest di Austin nel 2012, era facile identificarsi per ragazzi di periferia come lui perché avevano «energia e coscienza di classe», e nessun sex symbol in formazione: erano anzi «la band più brutta del mondo»).

Johansen vi trova un’istantanea connessione, che lo porta finalmente in classifica introducendo perfettamente la sua musica Funky But Chic, stracciona ma elegante come la canzone omonima che pulsa quanto un brano disco sotto la palla a specchio dello Studio 54 ma con una grinta e un’insolenza da rock di strada. Dai suoi dischi solisti David estrae anche una Melody appassionata e a ritmo battente, una Bohemian Love Pad a tutto r’n’r, una sontuosa ballata (Donna) con nostalgici coretti doo wop che lascia spazio a duelli chitarristici degni del loureediano Rock N Roll Animal e una Frenchette aperta da un lirico fraseggio alla Roy Bittan che esplode poi in un irresistibile invito al ballo e all’estasi del rock elettrico.

Il resto, il cantante newyorkese lo attinge al suo juke box personale: «Mentre altri nelle New York Dolls andavano matti per i Seeds e per gli Shadows Of Knight, a me piacevano Archie Bell & The Drells e i Four Tops», spiegherà. E infatti ecco una spumeggiante, tambureggiante cover di Reach Out I’ll Be There e subito dopo un gioiellino sentimentale ripreso dall’epoca in cui a dominare le charts erano i gruppi al femminile e le “sinfonie per adolescenti ” di Phil Spector, Is This What I Get For Loving You? delle Ronettes. Pop e r&b da classifica, Motown e soul leggero e accattivante come Build Me Up Buttercup dei Foundations, Top 3 in America e in UK nel 1968 e oggi colonna sonora di uno spot pubblicitario in tv, mentre più tardi i versi animaleschi di Stranded In The Jungle, un successo doo wop anni 50 per i Cadets e per i Jayhawks, tirano fuori il lato più istrionico, gigionesco e divertente di un intrattenitore nato che solo nel finale rauco e travolgente di Personality Crisis si concede un richiamo all’epopea delle Dolls.

Perché David Johansen, allora, non rinnegava nulla ma guardava avanti. E come spiegava a Palmer, non aveva più bisogno di provocare il pubblico per convincerlo ad alzare le chiappe e ballare: «Non c’è più scontro nei concerti, c’è partecipazione. Oggi il mio lavoro consiste nel portare la gente in una sala e nell’aiutarla a far saltare in aria il tetto, a dimenticare le differenze di classe e le brutte cose che le sono capitate a scuola o al lavoro. A farla sentire bene con se stessa». Anche oggi, anche ascoltato dalla poltrona di casa, Live It Up ci riesce benissimo.

David Johansen, Live It Up (1982, Blue Sky)