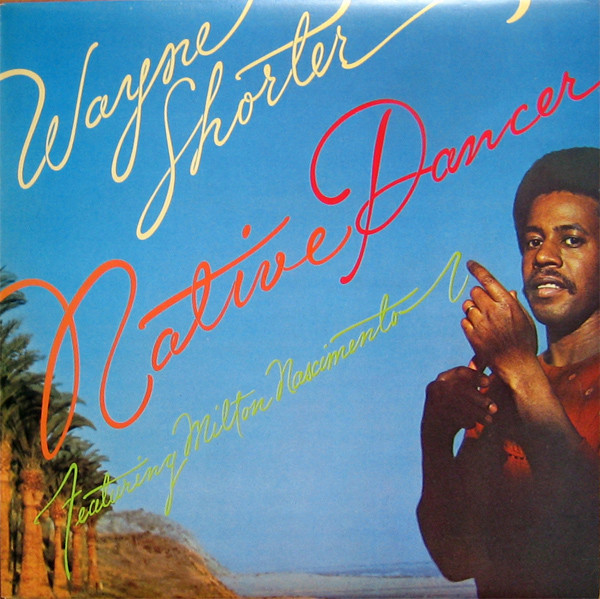

Un sassofonista jazz statunitense e un cantante-chitarrista acustico brasiliano. Wayne Shorter e Milton Nascimento, nel 1974-1975, come Stan Getz e João Gilberto nel 1963-1964 (con Herbie Hancock al pianoforte al posto di Antônio Carlos Jobim). Senza Astrud Gilberto, senza una Girl From Ipanema capace di far girare la testa a tutto il mondo ma con 1 album, Native Dancer, a suo modo altrettanto rivoluzionario.

Una decina d’anni prima, la moda della bossa nova era esplosa invadendo gli Stati Uniti e l’Europa; a metà anni 70 l’Lp di Shorter e Nascimento diventò 1 sleeper, 1 disco capace di farsi strada più sommessamente e in maniera più graduale ma lasciando un’impronta profonda sui suoi protagonisti e su un’ampia fetta di pubblico. Wayne, che ne era l’ispiratore e il titolare, sceglieva la melodia e il respiro profondo smarcandosi temporaneamente dal linguaggio rapsodico e dagli ipnotici groove funkeggianti dei Weather Report di Mysterious Traveller. Milton, accreditato in copertina con un featuring, era già un mito in patria dopo la pubblicazione, nel 1972, del “Sgt Pepper brasiliano ” Clube da Esquina, 1 doppio Lp inciso con l’altro cantautore Lô Borges e in cui i Beatles incontravano Bach, la psichedelìa e il pop baroque la BMP, la nuova musica popolare brasiliana: ma era ancora poco noto all’estero e fu proprio quel disco a spalancargli, negli anni a seguire, un ventaglio di collaborazioni, non solo con i migliori jazzisti ma anche con star del pop rock quali Paul Simon, James Taylor e Peter Gabriel.

Milton Nascimento e Wayne Shorter

Come e più di Getz/Gilberto, Native Dancer era 1 disco a trazione femminile (scorrete i titoli delle canzoni: Diana, Ana Maria, Lilia, Joanna’s Theme). Senza Ana Maria Patricio, la donna portoghese che Shorter aveva sposato in seconde nozze nel 1966 (e a cui sarebbe rimasto legato fino alla sua tragica scomparsa 30 anni dopo, nel disastro aereo del volo TWA 800 partito da New York il 17 luglio 1996 in direzione Parigi/Roma Fiumicino), il jazzman di Newark non si sarebbe avvicinato in questo modo alla cultura lusitana e brasiliana. Senza l’attivo coinvolgimento di Flora Purim, che pure in Native Dancer non canta una sola nota, forse nulla di tutto ciò sarebbe accaduto: furono lei e Wayne a pagare il biglietto aereo a Milton e a 2 dei suoi più fidati collaboratori, il tastierista Wagner Tiso e il batterista Robertinho Silva, portandoli negli Stati Uniti prima di una performance accanto a Flora al Montreux Jazz Festival del 1974 da cui la cantante carioca ricavò 1 dei suoi dischi migliori, 500 Miles High.

Tornati negli Usa, Nascimento, Tiso e Silva soggiornarono a casa di Shorter a Malibu, e in 1 solo giorno – il 12 settembre 1974 – registrarono Native Dancer ai Village Recorders di Los Angeles assieme a un gruzzolo di altri bei nomi: il percussionista Airto Moreira, marito della Purim; e il chitarrista della sua band, Dave Amaro; Hancock, vecchio amico di Shorter dai tempi del quintetto di Miles Davis; e un paio di musicisti provenienti dal mondo pop rock come il bassista Dave McDaniel (allora al fianco di Elton John) e il produttore, cantautore e chitarrista Jay Graydon. Da quell’ambiente proveniva anche il produttore del disco, Jim Price, fiatista e pianista che nel 1972 era stato in tour in Nord America con i Rolling Stones, partecipando alla registrazione di Sticky Fingers, Exile On Main St. e Goats Head Soup dopo aver suonato con Buffalo Springfield, Delaney & Bonnie & Friends, Joe Cocker ed Eric Clapton (il fonico Rob Fabroni, invece, aveva lavorato in studio con The Band).

Erano musicisti dai background diversissimi, forse assemblati appositamente per 1 disco che voleva uscire dai confini di genere e tuffarsi in un oceano di suoni puri e incontaminati. Si respirava, in Native Dancer, aria di un Brasile “alternativo ” e un po’ underground, non stereotipato e lontano dalle immagini da cartolina, visto attraverso gli occhi di 1 afroamericano del New Jersey: che nel timbro acuto e quasi femminile da soprano di Nascimento, in quella voce duttilissima capace di estendersi su 4/8 richiamando non solo il folklore brasiliano e la bossa nova ma anche il canto gregoriano retaggio della sua educazione cattolica, riconosceva uno straordinario strumento naturale con cui i suoi sassofoni potevano instaurare un dialogo e trovare un linguaggio comune. «Questo è 1 disco importante», disse in un’intervista dell’epoca, «perché mostra come mettere insieme 2 visioni musicali senza subordinarne una all’altra. Non volevamo che Milton imitasse il jazz, e io non sarei stato in grado d’imitare Milton. Riuscimmo a fare in modo che ognuno integrasse l’altro».

Shorter aveva già inciso una canzone di Nascimento, Vera Cruz, in Moto Grosso Feio, album che aveva registrato nel 1970 e che la Blue Note aveva pubblicato da poco, ma stavolta decise d’immergersi molto più a fondo nel suo repertorio. Scelse 5 pezzi del suo catalogo affidando la memorabile apertura del disco allo yodel di Ponta de Areia, nostalgica ballata in 9/8 e dal refrain cantilenante composta da Milton con il poeta, paroliere e giornalista Fernando Brant, pure lui coinvolto nel collettivo Clube da Esquina: l’avevano scritta poco tempo prima, per commemorare la chiusura della storica stazione ferroviaria che collegava lo stato interno di Minas Gerais (dov’era nato) con quello costiero di Bahia, dolendosi per lo smantellamento, imposto dalla dittatura militare, di un emblema del Brasile: un luogo che simboleggiava opportunità d’incontro, scambio di esperienze e libertà di movimento. Nell’arrangiamento di Native Dancer la canzone viveva di contrappunti dinamici, di cambi di tempo, di fermate e ripartenze come quelle di un treno a vapore arrivato alla sua ultima corsa. Come il resto dell’album, Ponta de Areia alternava sprazzi di malinconìa a sussulti di vitalità; e si imperniava sul colloquio fra le voci-strumento dei 2 protagonisti – una fatta di ottoni, l’altra di muscoli flessibili – sorrette dal ricco fraseggio di Hancock al pianoforte e da una sezione ritmica agile e malleabile.

In Tarde, ballata struggente da crepuscolo risalente al 1969, voce in falsetto e sax soprano sembravano l’estensione l’1 dell’altro mentre galleggiavano leggeri su un liquido impasto di organo e piano elettrico. In Miracle Of The Fishes, altro classico di Nascimento-Brant che l’anno prima aveva intitolato 1 album uscito su EMI/Odeon (Milagre dos Peixes), Milton si lasciava andare a 1 canto libero, quasi anarchico e dal tono mistico appoggiandosi al ritmo di 1 flamenco rock. Nel fraseggio sciolto, ritmico e contagioso di From The Lonely Afternoons vocalizzava senza parole e altrettanto faceva fra le battute incalzanti, convulse e in odore di progressive rock di Lilia, sostenuto dall’organo di Tirso: la canzone, che Milton aveva intitolato alla madre, era apparsa in Clube da Esquina; e Nascimento aveva deciso di proporla al pubblico senza testo in seguito alle censure imposte dal “regime dei Gorillas ” (l’anno scorso l’ha registrata un’altra volta con Jonathan Wilson, accentuandone la componente psichedelica: la trovate sull’Ep Moon Over Minas, distribuito solo in formato liquido).

Con i suoi sax, tenore e (soprattutto) soprano, ma anche sedendosi talvolta al pianoforte e al piano elettrico, Shorter gli rispondeva e lo pungolava, interrompendo la conversazione nei 3 strumentali da lui firmati: Diana, era un omaggio delicato e in punta di dita alla figlia appena nata di Airto Moreira e Flora Purim; Ana Maria, una dedica alla moglie a ritmo di bossa nova; Beauty And The Beast un funk jazz sensuale e accattivante più vicino ai Weather Report. A scandirne il ritmo era il piano scattante e sincopato di Hancock, autore del melodico tema conclusivo Joanna’s Theme da lui composto per la colonna sonora del film d’azione Death Wish (Il giustiziere della notte) e qui riproposto in versione molto più essenziale.

Herbie e Wayne torneranno anche in seguito, con l’album 1+1 (1997), su quei sentieri riproponendo in duo Diana oltre a Joanna’s Theme. Entrambi collaboreranno altre volte con Nascimento riconoscendo l’importanza cruciale dell’esperienza vissuta ai tempi di Native Dancer, disco che a 50 anni di distanza suona come una dichiarazione d’indipendenza e di libertà (dai generi musicali, dalle ortodossìe e dalle censure). Un caldo abbraccio fra persone e culture diverse nel segno dell’empatìa e di un comune sentire: fedele al motto (La vita, amico, è l’arte dell’incontro) che alla fine del decennio precedente 1 altro grande brasiliano, Vinícius de Moraes, aveva suggellato in 1 disco inciso con Giuseppe Ungaretti e Sergio Endrigo.