«Può darsi che Ollie Halsall non sia stato il miglior chitarrista al mondo, ma sicuramente è stato fra i migliori 2». Così parlò nel 1997 il batterista John Halsey, compagno di band del defunto musicista di Southport, Lancashire, prima nel gruppo psych pop dei Timebox e poi nel combo prog jazz dei Patto, la cui cometa brillò solo fra il 1969 e il 1973 (4 album, l’ultimo dei quali accantonato dalla casa discografica e rimasto inedito fino al 1995). Se sapete di chi stiamo parlando, probabilmente la sua non vi sembrerà una boutade senza senso. Se non lo sapete, fate parte di un’ampia fetta di persone che non conosce questo gruppo pur seguendo con interesse le vicende della musica rock. Perché i Patto, purtroppo, non hanno mai ottenuto i riconoscimenti che avrebbero meritato, anche se agli inizi dei Seventies erano fra le band più richieste e apprezzate nel circuito live britannico (vennero, allora, anche in Italia con un breve tour che nel luglio del 1972 toccò Viareggio, Genova e Travagliato in provincia di Brescia).

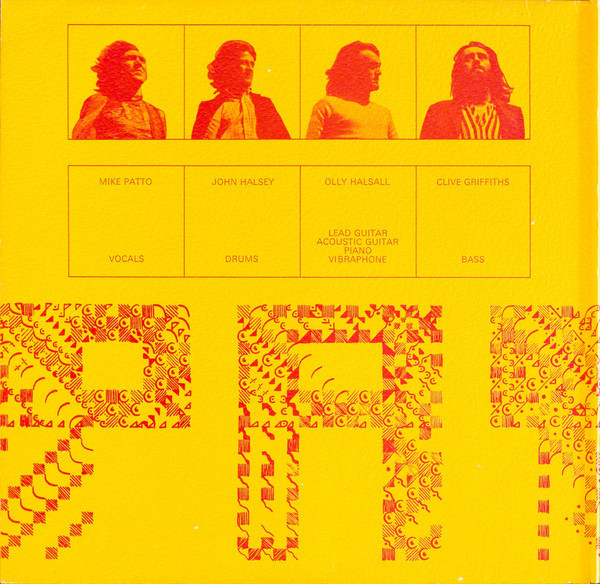

Mike Patto, John Halsey, Ollie Halsall, Clive Griffiths

Status conquistato sul campo, il loro, perché oltre al chitarrista prodigio che aveva iniziato come batterista a 13 anni passando al vibrafono prima di dedicarsi anima e corpo alla 6 corde, avevano in formazione altri 3 elementi con le spalle grosse: Halsey, appunto, dietro i tamburi; il bassista Clive Griffiths (con un occhio di vetro, conseguenza di un incidente subito da bambino durante una partita a minigolf); il leader Michael Thomas McCarthy alias Mike Patto, che con la sua voce ruvida e muscolosa da boxeur dei rock club aveva poco da invidiare a Rod Stewart, a Paul Rodgers, a Roger Chapman dei Family o a Joe Cocker. Quando spirò il contratto che i Timebox avevano con la Decca, fu proprio il bassista della Grease Band di Cocker, Alan Spenner, a presentarli a Muff Winwood, fratello maggiore di Steve e direttore artistico della Island. Credendo nelle potenzialità del quartetto, questi non si scoraggiò neppure quando l’etichetta per cui lavorava – e che pochi anni dopo avrebbe pubblicato il loro 3° album – non si mostrò interessata: deciso a fare con loro la sua prima esperienza come produttore, li portò comunque a registrare negli studi londinesi della casa discografica a Basing Street facendosi affiancare da un tecnico del suono esperto come Brian Humphries, che in quel periodo lavorava anche a Paranoid dei Black Sabbath e a John Barleycorn Must Die dei Traffic.

Li propose, stavolta con successo, alla giovane, intraprendente e prestigiosa etichetta progressive della Phonogram, la Vertigo Records: mitica label dall’altrettanto mitico logo in bianco e nero riproducente una spirale, che nella sua scuderia aveva da poco ingaggiato anche i Manfred Mann, gli stessi Black Sabbath, Stewart, gli Uriah Heep, i Nucleus, i Warhorse e tanti altri. Quando arrivò il momento di andare in sala di incisione, però, Winwood sr. si rese conto che, a dispetto dell’abilità strumentale della band, non sarebbe stata una passeggiata. «Mi spaventarono a morte. Erano talmente fatti che in studio non ci si poteva neanche entrare», ha dichiarato nel 2001 ad Harry Shapiro, giornalista della rivista inglese Mojo. «Già di prima mattina venivi avvolto dalla nuvola di fumo proveniente dalle loro canne. Tornati da qualche concerto la sera prima, si presentavano a lavorare alle 10 rollando i loro enormi joint. Era una situazione irreale. La musica usciva fuori a una velocità incredibile, da una take all’altra i tempi non erano mai gli stessi e dovevo dire ai fonici di fare in fretta a catturarne il sound. Sarebbe stato impossibile chiedere al gruppo di suonare la stessa canzone più di 5 volte prima che cambiasse completamente fisionomia».

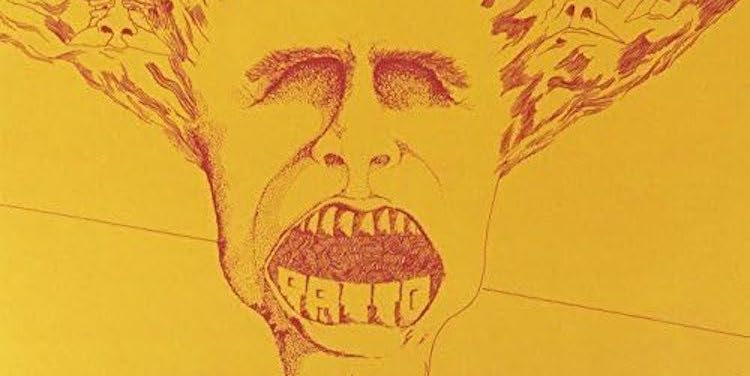

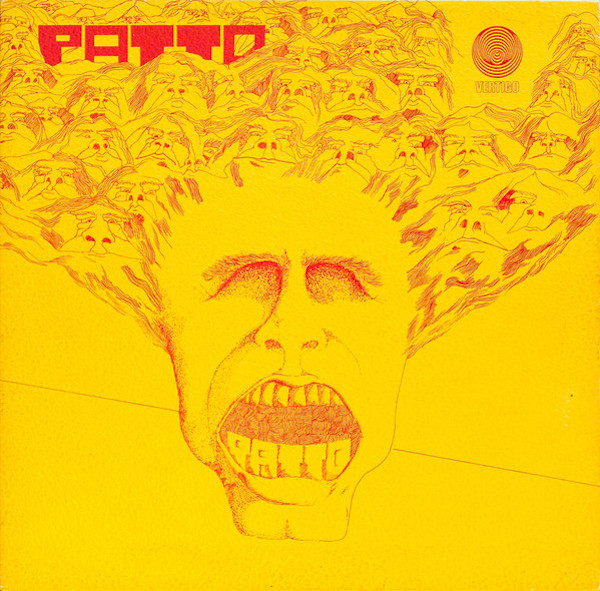

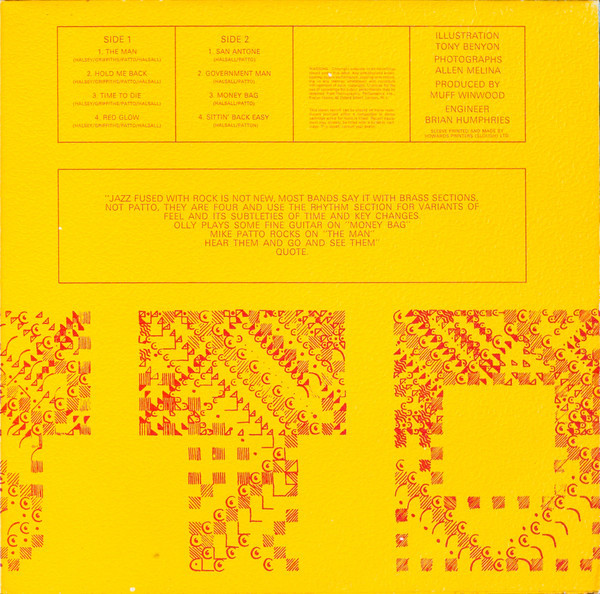

Un atteggiamento da jazz band, più che da gruppo rock, riflesso anche nei solchi del loro omonimo album di debutto datato 1970 e che certo non passò inosservato nelle vetrine e negli scaffali dei negozi, con quella copertina gatefold in cartoncino granulare per cui il grafico Tony Benyon aveva disegnato un inquietante uomo senza occhi e con la bocca spalancata, il nome del gruppo scolpito nell’enorme dentatura e una sconfinata massa riccia di capelli in cui s’intrecciavano i volti di altrettanto strane creature. “Il jazz fuso con il rock non è una novità ”, dichiaravano le note di copertina interne. “La maggior parte delle band lo esegue con delle sezioni fiati. Non i Patto. Loro sono in 4 e usano la sezione ritmica per variare il feeling e le sue sfumature con cambi di tempo e di tonalità ”. Tutto vero: se la voce di Patto era decisamente bluesy e i suoi testi esprimevano con una certa efficacia quel senso di ribellione e di inadeguatezza comune a tanti altri autori contemporanei, il jazz era il tratto principale del drumming agilissimo di Halsey e delle fluide linee di basso di Griffiths (una sezione ritmica che sapeva esprimere anche potenza e aggressività). Intrise di jazz, ma anche dell’elettricità a tutto volume del nascente hard rock, erano in fondo anche quelle canzoni ricche di jam strumentali e di variazioni di ritmo.

Vicini allo spirito del jazz erano anche i fraseggi chitarristici, a volte sciolti e scorrevoli, altre volte schizzati e aggrovigliati che Halsall, mancino come Jimi Hendrix e maestro del legato, estraeva magicamente dalle corde della sua bianca Gibson SG Custom equipaggiata con 3 pickup. Grandi epigoni come Allan Holdsworth avrebbero studiato a fondo quello stile inusuale che, spiegava lui, aveva sviluppato prendendo a modello sassofonisti e pianisti jazz piuttosto che altri chitarristi, con 2 sole eccezioni: Django Reinhardt e Bert Weedon, autore di un celeberrimo libro di didattica, Play In A Day, su cui si sono formati tutti i maggiori rocker britannici di quella generazione. Sul corpo del suo strumento aveva scritto a mano le parole “Blue Traff ”, dando un segnale di quel surreale e a volte spiazzante senso dello humour che era un’altra delle caratteristiche distintive dei 4 e che a volte lasciava interdetti i discografici quanto il pubblico: letto al contrario, traff sta (più o meno) per fart, scoreggia, in omaggio a quel vecchio giochetto che consisteva nel dare fuoco con un accendino ai gas prodotti dalle flatulenze corporee provocando una fiammata blu (pare fosse un passatempo in voga tra i musicisti jazz e rock, all’epoca, durante i lunghi spostamenti in furgone da una località all’altra).

A dispetto delle goliardiche dichiarazioni e degli eccentrici comportamenti del gruppo, la musica per i Patto era (anche) una cosa seria, come dimostra l’originalità, la versatilità, la ricchezza di linguaggio e di soluzioni sonore dei pezzi contenuti nel loro Lp di debutto. Il suono argentino del vibrafono (strumento a cui Ollie era rimasto affezionato) e la dialettica fra basso e batteria nei momenti più quieti di The Man, prima del deflagrante e tumultuoso finale in cui Patto si strappa le corde vocali e gli amplificatori vanno in overdrive. Gli stop, le ripartenze e il fitto interplay di Hold Me Back. Gli arpeggi delicati (qui Halsall suonava anche una chitarra acustica) e i tempi dispari di Time To Die. Gli accordi in stile bayou rock, quasi alla Creedence Clearwater Revival, che aprono Red Glow prima che la canzone si diriga su sponde lontanissime dalla California e dalle paludi della Louisiana. Il boogie jazzato e a tempo veloce di San Antone. La straordinaria dinamica, le rullate e gli accenti blues di Government Man (con la seconda comparsa del vibrafono). La lunga cavalcata a briglie sciolte di Money Bag: oltre 6 minuti d’improvvisazioni free e prima che entri in scena la voce di Patto e che il pezzo assuma una fisionomia più strutturata nella sua ultima parte (su traiettorie altrettanto anarchiche si muovono i quasi 14 minuti e ½ di Hanging Rope, aggiunti alle successive ristampe del disco su Cd).

E infine gli arpeggi country rock, che in Sittin’ Back Easy fanno a spallate con riff hard rock: come le altre attraversata dagli assoli fulminei, sguscianti e lunatici di Ollie, timido e problematico individuo che del suo incredibile virtuosismo non si fece mai vanto e che come tanti della sua generazione finì vittima della sua dipendenza dalle droghe. Stroncato da un infarto, il 29 maggio 1992, nel modesto appartamento che in quel momento condivideva a Madrid con un altro individuo, forse un suo spacciatore (in Spagna, a corto di soldi e dimenticato, si era trasferito dopo una lunga collaborazione con Kevin Ayers). La sorte non fu benigna neanche con i suoi compagni, che lui aveva abbandonato di punto in bianco nel 1973. Patto è morto il 4 marzo 1979 a soli 36 anni di leucemia linfatica, mentre la vita di Griffiths e Halsey è totalmente cambiata il 1° maggio 1983, dopo uno spaventoso incidente d’auto: al bassista il trauma provocò un coma e persistenti vuoti di memoria, al batterista (session man di grido, a fianco di Lou Reed durante le session di registrazione di Transformer e poi uno dei Rutles) gravi ferite a una gamba che ne interruppero bruscamente la carriera e che ancora oggi gli provocano difficoltà di deambulazione.

Una vera maledizione, una sfortuna nera. Malgrado questo, i Patto ci hanno lasciato almeno 2 grandi dischi (oltre al debutto, anche il successivo Hold Your Fire: altro flop commerciale) e non è solo il fascino innato degli underdog a farceli amare oggi come allora. Se volete ascoltare una musica che sfugga ai cliché rock degli anni 70 e un chitarrista senza uguali, sapete quale disco tirare fuori dallo scaffale o quale nome digitare sul vostro servizio di streaming di fiducia.

Patto, Patto (1970, Vertigo)